Vom 25. bis 26. März 2025 fand das 4. Cochrane Deutschland Symposium in Freiburg statt. Das Motto lautete dieses Jahr: „Integrität in der Wissenschaft – gemeinsam gegen Betrug“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit rund 160 Teilnehmenden stand der Austausch über den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten – von der Manipulation von Abbildungen bis hin zur Fälschung ganzer Publikationen durch sogenannte „Paper Mills“.

Aktueller Hintergrund für die Themenwahl ist die steigende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Integrität in der Forschung. Der Einsatz von KI erlaubt eine bisher nicht dagewesene Dimension von Fälschung. 2023 wurden beispielsweise mehr als 10 000 biomedizinische Veröffentlichungen in Fachjournalen zurückgezogen. Beim Symposium ging es unter anderem darum, die Größenordnung dieses Problems zu verstehen und Teilnehmende zu befähigen, Betrug zu erkennen und seine Verbreitung zu verhindern.

Betrug: Dimensionen, Arten, Mechanismen

Eine gefälschte wissenschaftliche Arbeit zu erkennen – das kann ganz schön schwierig sein. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wird das Abändern oder Erfinden von Studienergebnissen immer leichter. Paper Mills sind professionell arbeitende Gruppen, die aus Fälschungen von wissenschaftlichen Arbeiten ein lukratives Geschäft machen. Ihre dubiosen Dienste bieten sie Wissenschaftler*innen an, deren berufliches Fortkommen von der Publikation von Fachartikeln abhängt. Bernhard Sabel, emeritierter Professor für Medizinische Psychologie der Universität Marburg, fasste es in seinem Vortrag so zusammen: „Die Arbeit von Paper Mills gleicht einer mafiösen Struktur, einer Fake Mafia.“ Durch Paper Mills gefälschte Arbeiten werden über ein korruptes Netzwerk in Fachjournalen veröffentlicht. Von einem solchen Bestechungsversuch war Sabel selbst betroffen: Er zeigte im Video-Mitschnitt, wie eine Paper Mill versucht hat, ihn als Herausgeber eines Journals anzuwerben. Es ist noch unklar, in welchem Ausmaß auch klinische Studien mit Beteiligung von Patient*innen betroffen sind.

Ivan Oransky, Mitgründer des Informationsportals Retraction Watch, arbeitet täglich mit Veröffentlichungen, die aufgrund von berechtigter Kritik zurückgezogen werden. Sein Vortrag beinhaltete zwei Thesen: Erstens, die Zahl der zurückgezogenen wissenschaftlichen Arbeiten steigt. Zweitens, die Zahl der zurückgezogenen wissenschaftlichen Arbeiten steigt nicht genug. Aufgrund der massiven Zunahme an Fälschungen käme die wissenschaftliche Gemeinschaft mit der Aufklärung schlicht nicht hinterher. Mittlerweile gibt es zahlreiche ehrenamtliche “Spürhunde“, diese nennen sich selbst „sleuths“. Diese Detektive der Forschung helfen, Fälschungen zu erkennen. Trotz der Bemühungen von Retraction Watch und der sleuths könne man davon ausgehen, dass längst nicht alle gefälschten Studien auf Retraction Watch gelistet werden können. Den zweifelhaften Rekord für die meisten zurückgezogenen Artikel hält mit 220 übrigens der deutsche Anästhesist Joachim Boldt.

Fakt oder Fake? Beispiele aus dem Symposium

In anderen Vorträgen ging es um konkrete Beispiele für wissenschaftliches Fehlverhalten. Nicole Skoetz (Universität zu Köln) sprach über ihre negative Erfahrung mit einem Fall von Plagiarismus durch einen Peer Reviewer. Skoetz und eine Mitarbeiterin waren von seinem Plagiatsversuch betroffen. Sie riet, in Verdachtsfällen die Ombudspersonen der eigenen Universität zu kontaktieren. Holger Wormer (TU Dortmund) verteidigte in seinem Vortrag den unabhängigen Wissenschaftsjournalismus. Dieser könne Fakten in den Medien und der Öffentlichkeitsarbeit von Forschungseinrichtungen richtig darstellen und Fakes entlarven. Christopher Schrader (klimafakten.de) stellte aus der Perspektive der Klimakommunikation in den Raum: „Es gibt eine Nachfrage nach Desinformation und Zweifeln. Wenn das Angebot [an gefälschten Studien] noch da ist, wird es problematisch“. Für viele Menschen hat die Wissenschaft nichts mit ihrer sozialen Realität zu tun. Für diesen Fall gab er praktische Tipps für die Kommunikation.

Jana Meixner überprüft im Rahmen ihrer Arbeit als Medizinjournalistin bei der österreichischen Plattform Medizin transparent die Werbeversprechen fragwürdiger Produkte, die häufig mit „Studien“ beworben werden. Sie stellte Beispiele solcher Werbeversprechen vor und wie sie diese durch die systematische Recherche der Evidenz entlarven. Mit unrealistischen Behauptungen ging auch der Vortrag von Sigrid März (Medwatch) weiter: Sie hat „Checker-Evi“ mitentwickelt, ein KI-basiertes Tool, mit dem Nutzer*innen falsche Werbeversprechen der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln überprüfen und an die zuständige Aufsichtsbehörde melden können. Das EbM-Netzwerk verlieh Sigrid März kurz darauf bei der Jahrestagung den Journalistenpreis „Evidenzbasierte Medizin in den Medien“ 2025 für ihren Beitrag „Osteopathie – Heilende Hände oder Hokuspokus?“, dieser erschien in Spektrum der Wissenschaft.

Welche Folgen hat die USA-Politik auf die Evidenzerstellung in Europa?

Das Symposium wurde besonders politisch, als Siw Waffenschmidt mögliche Auswirkungen der aktuellen USA-Politik auf die Informationsbeschaffung für Evidenzsynthesen skizzierte. „Es gibt Alternativen zu PubMed“, betonte die Leiterin des Ressorts Informationsmanagement im IQWiG (Köln). Inwieweit sich Einschränkungen auf die internationale Forschungsgemeinschaft auswirken könnten, sei noch unklar. Der Leiter des IQWiG, Thomas Kaiser und Jörg Meerpohl, Leiter der Cochrane Deutschland Stiftung, betonten im anschließenden Gespräch, gemeinsam vorweg gehen und kooperieren zu wollen.

Wie sich Betrug in der Forschung erkennen lässt

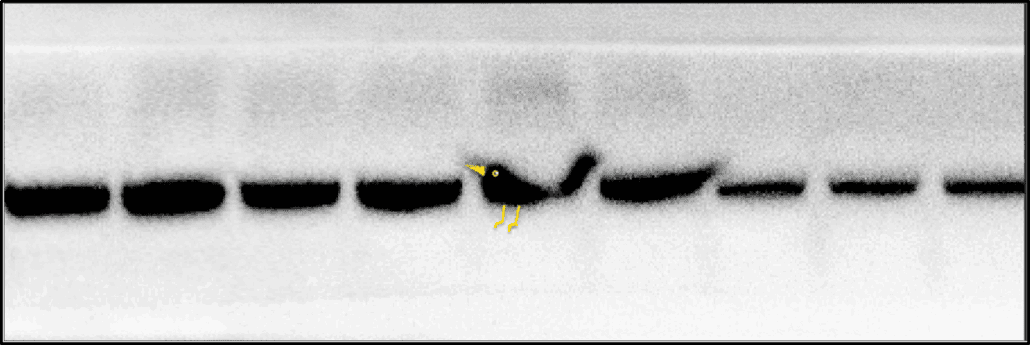

Wie aufwendig ist es, gefälschte Abbildungen in eingereichten Manuskripten zu erkennen? Jana Christopher gewährte den Teilnehmenden einen Einblick in die aufwendige Detektivarbeit, die sie als „Image Data Integrity Analyst“ für den Fachverlag FEBS Press leistet, um gefälschte Bilder beispielsweise von Gewebsschnitten zu entlarven. „Es gibt keinen Grund, warum Wissenschaftler*innen Photoshop benutzen sollten“, betonte sie.

Stephanie Weibel (Universitätsklinikum Würzburg) erklärte am Beispiel einer systematischen Übersichtsarbeit zu Ivermectin, wie wichtig der Ausschluss problematischer Studien bei der Erstellung von Reviews ist. Joris van Rossum (STM Solutions) stellte in seinem Vortrag zur Identifikation von Fake Studien fest: „Es ist ein systemisches Problem“. Trotzdem können technische Lösungen einen Beitrag leisten, um Fakes zu entlarven. Beispielsweise können das On-Demand Screening Tool und das Ambient Screening Tool „unnatürliche“ – also von KI geschriebene – Texte finden, gefälschte Kontaktdaten aufspüren und die Daten von Retraction Watch abrufen und damit gegenchecken.

Entstehung und Verbreitung verhindern

Um konkrete Maßnahmen gegen Betrug ging es noch einmal gegen Ende des zweiten Tages. Besonders im Fokus standen das Vorleben einer guten wissenschaftlichen Arbeitsweise, sowie die Entwicklung von KI-Tools, um Forschende und Verlage beim Aufspüren von Fälschungen zu unterstützen. Mehrere Referierende sprachen sich dafür aus, falsche Anreize im Wissenschaftsbetrieb abzuschaffen. Sie merkten beispielsweise an, dass die akademische Leistung von Forschenden nicht mehr nach der Zahl ihrer Publikationen gemessen werden sollte.

Leitlinien, Technologie, Open Science und empirisch getestete Kommunikationsstrategien für Integrität

Martin Steinberger (DFG) differenzierte in seinem Vortrag verschiedene Fehler nach Schweregrad. Sie reichen vom „ehrlichen Fehler“, den Forschende erst nach Abschluss einer Arbeit entdecken, über fragwürdige Praktiken bis zum schweren wissenschaftlichen Fehlverhalten. Er stellte die „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG vor. Maßnahmen für wissenschaftliche Integrität beinhalteten die Förderung eines wissenschaftlichen „Berufsethos“, die Organisationsverantwortung der Führungspersonen wissenschaftlicher Einrichtungen und die Rolle von Ombudspersonen. Guido Hermann (Wiley-VCH GmbH) gab einen Einblick in die Welt der großen internationalen Fachverlage und die Technologie, mit welcher der Verlag die Integrität der wissenschaftlichen Fachartikel sicherstellen will.

Der Ansatz von Lisa Spitzer (Leibniz-Institut für Psychologie) fokussierte sich auf das Potenzial von Open Science zur Verringerung von Betrug und fragwürdigem Verhalten in der Forschung. „Das offene Peer-Review-Verfahren spielt eine wichtige Rolle, um Betrug zu erschweren“, so Spitzer. Wenn die Berichte der Gutachter*innen offen einsehbar sind, könne das Anomalitäten im Peer-Review-Prozess erkennbar machen. Philipp Schmid (Radboud-Universität Nijmegen) stellte Ergebnisse seiner empirischen Forschung vor. Er gab den Teilnehmenden Strategien mit, wie sie falsche Behauptungen wirkungsvoll entgegnen können. So ermutigte er alle Teilnehmenden, Falschinformation beharrlich richtig zu stellen und so die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

Sie wollen beim nächsten Symposium oder Methodenforum von Cochrane Deutschland auch dabei sein? Mehr Infos gibt es hier.

Text: Mo Meixner