Beobachtungsstudien sind eine Gruppe von Studien, in denen die Forschenden ‚nur‘ messen und beobachten statt selbst einen Versuch durchzuführen. Das unterscheidet sie von den Interventionsstudien, zu denen die bereits vorgestellte randomisiert kontrollierte Studie (RCT) gehört.

Nicht alle Fragen zur Gesundheitsversorgung und Prävention lassen sich durch randomisierte Studien beantworten. Ein bedeutender Teil der Forschung zu den Ursachen von Krankheiten sind Beobachtungsstudien. Zum Beispiel würde keine*r an einer Studie teilnehmen, bei der eine Gruppe absichtlich einem Umweltgift ausgesetzt wird. Beobachtungsstudien sind zudem besser geeignet als randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), um seltene oder erst langfristig auftretende Nebenwirkungen von Interventionen zu erkennen. Darüber hinaus liefern sie wertvolle Erkenntnisse darüber, welchen tatsächlichen Nutzen oder Schaden medizinische Maßnahmen in der täglichen Anwendung haben. Die drei bekanntesten Ansätze von Beobachtungsstudien sind Kohortenstudien, Fall-Kontroll-Studien und Querschnittsstudien.

Kohortenstudien

In Kohortenstudien beobachten Forschende eine Gruppe von Menschen, eine sogenannte Kohorte, über einen bestimmten Zeitraum. Dieser kann nur ein paar Stunden oder mehrere Jahre dauern. Zu Beginn werden Daten erhoben (z. B. von Rauchern und Nichtrauchern). Dann wird abgewartet und regelmäßig nachgefragt oder untersucht, beispielsweise um zu sehen, ob sich bei den Teilnehmenden eine bestimmte Erkrankung entwickelt. Dafür braucht man oft einen langen Atem und muss die Kohorte teilweise über einen langen Zeitraum beobachten. Man kann auch bereits vorhandene Daten nutzen, um rückblickend Zusammenhänge zu untersuchen.

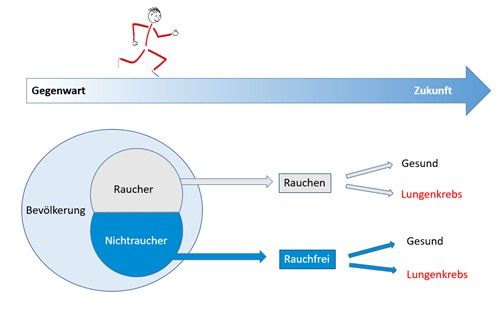

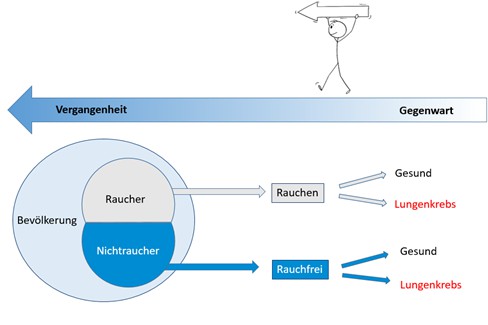

Grundsätzlich gibt es bei dieser Art von Beobachtungsstudien zwei Herangehensweisen:

Prospektive Kohortenstudien schauen in die Zukunft. Die Forschenden sammeln Studiendaten ausgehend vom Startpunkt anhand eines Studienprotokolls über einen längeren Zeitraum hinweg.

In retrospektiven Kohortenstudien schaut man in die Vergangenheit und wertet vorhandene Daten, z.B. aus Patientenakten oder Registern, nachträglich aus.

Beides kann man auch in derselben Kohortenstudie kombinieren, z. B. wenn prospektiv eingeschlossene Studienteilnehmer*innen über ihr zurückliegendes Gesundheitsverhalten Auskunft geben. Deswegen ist die Unterteilung in prospektiv und retrospektiv nicht immer eindeutig.

Prospektive Kohortenstudie:

Retrospektive Kohortenstudie:

Beispiele für Kohortenstudien:

Die 1976 in den USA begonnene Nurses-Health-Study ist eine prospektive Langzeitstudie, die ursprünglich nur Frauen (über 120. 000) einschloss. Sie untersucht Risikofaktoren für chronische Erkrankungen, insbesondere Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, anhand regelmäßiger Fragebögen zu Ernährung, Lebensstil, Umweltfaktoren und Gesundheit. Diese Beobachtungsstudie ergab bereits viele bahnbrechende Erkenntnisse über Ernährung, die Bedeutung von Bewegung für die Gesundheit und die Hormonersatztherapie nach der Menopause.

Die NAKO Gesundheitsstudie (Nationale Kohorte) ist eine der größten bevölkerungsbasierten prospektiven Kohortenstudien in Deutschland. Sie läuft seit 2014 und soll bis mindestens 2034 andauern. Die Kombination von Laboranalysen (Blut, Urin, Speichel, Stuhl), medizinischen Tests (z.B. Blutdruck, Lungenfunktion, Sehkraft) und Auskünften zum Lebensstil erlaubt Rückschlüsse auf Risikofaktoren für chronische Krankheiten sowie genetische, umweltbedingte und soziale Einflüsse.

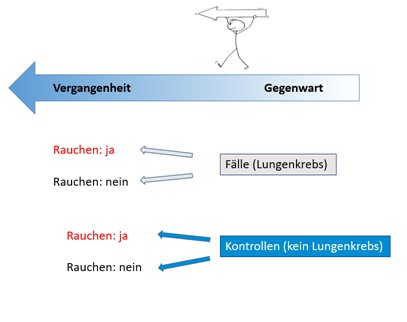

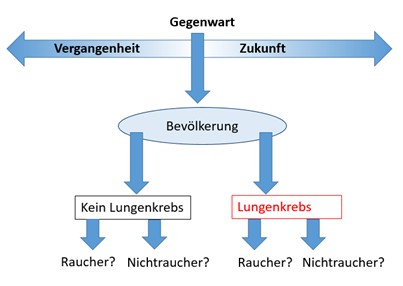

Fall-Kontroll-Studien

Der Ausgangspunkt in Fall-Kontroll-Studien sind üblicherweise erkrankte Personen, die sogenannten „Fälle“. Anschließend suchen die Forschenden Personen aus einer Gruppe ohne diese Erkrankung, die „Kontrollen“. Die Fälle und Kontrollen sollten möglichst repräsentativ für eine Gruppe (z. B. Personen mit einer bestimmten Erkrankung) oder die Gesamtbevölkerung sein. Oft haben die Forschenden schon Vermutungen, welche Faktoren eine Krankheit auslösen oder sie zumindest begünstigen könnten. Es folgt dann eine Befragung oder eine Analyse der Krankengeschichten, um herauszufinden, ob es in der Vergangenheit Unterschiede zwischen Fällen und Kontrollen hinsichtlich der Häufigkeit dieser Faktoren gab. Wenn die Erkrankten (Fälle) z. B. viel häufiger ein bestimmtes Nahrungsmittel gegessen haben als die Kontrollen, kann die Fall-Kontroll-Studie einen Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang geben. Die Datenerhebung bei Fall-Kontroll-Studien ist also immer retrospektiv.

Beispiel für eine Fall-Kontroll-Studie:

Mehrere Fall-Kontroll-Studien wiesen darauf hin, dass Infektionen mit bestimmten Typen des humanen Papillomavirus (HPV) ein Hauptauslöser für Gebärmutterhalskrebs sind. Dieser Zusammenhang zwischen einem viralen Krankheitserreger und der Entstehung eines bestimmten Tumors war eine neue Erkenntnis und entscheidend für die Entwicklung der HPV-Impfung.

Querschnittsstudien

In Querschnittsstudien befragen oder untersuchen die Forschenden alle Personen einer Stichprobe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Studien erforschen oft die Prävalenz einer Exposition (beispielsweise wie viele Menschen in Deutschland rauchen), eines Risikofaktors oder einer Erkrankung. Als einmalige Erhebung bilden Querschnittsstudien eine Momentaufnahme ab. Deshalb ist es bei dieser Art von Beobachtungsstudie besonders schwierig festzustellen, ob eine Exposition schon vor einer Erkrankung vorhanden war (also als Auslöser in Frage kommt) oder erst nachher aufgetreten ist – das klassische Henne-Ei-Problem. Ein Vorteil von Querschnittstudien ist, dass sie relativ schnell und kostengünstig durchzuführen sind.

Beispiel für eine Querschnittsstudie:

Die Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) wurde am Robert Koch-Institut als Querschnittsstudie durchgeführt mit dem Ziel, einen Überblick über den Gesundheitszustand der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland zu gewinnen. Zwischen 2008 und 2011 wurden rund 8.000 zufällig ausgewählte Erwachsene aus 180 Städten und Gemeinden befragt. Gleichzeitig beinhaltete DEGS eine Verlaufsbeobachtung, da frühere Teilnehmende des Bundes-Gesundheitssurvey 1998 erneut untersucht wurden, um Veränderungen ihres Gesundheitszustands nach mehreren Jahren zu analysieren.

Probleme von Beobachtungsstudien

1. Kontrolle von Einflussfaktoren: Aufgrund der fehlenden Randomisierung werden Gruppen verglichen, in denen bestimmte Eigenschaften womöglich ungleich verteilt sind. Dadurch kann das Ergebnis verzerrt werden. Nicht alle Störgrößen sind bekannt, sodass eine vollständige rechnerische Korrektur (sog. Adjustierung) nicht immer möglich ist.

2. Fehlende Standardisierung: Kann man den Angaben, die Teilnehmende zum Beispiel zum Ernährungsverhalten machen, überhaupt trauen?

3. Verzerrung durch die Indikation (confounding by indication): Bei Beobachtungsstudien in der klinischen Forschung ist ein weiteres Problem die sog. „Verzerrung durch die Indikation“. Wenn der Gesundheitszustand oder Schweregrad (z. B. einer Krebserkrankung) die Entscheidung für eine Behandlung (z.B. eine stärker wirkende Chemotherapie) beeinflusst, kann dies auch den untersuchten Endpunkt (z.B. die Überlebenswahrscheinlichkeit) ändern. Diese Verzerrung kann mit statistischen Methoden nachträglich nicht mehr korrigiert werden.

In Beobachtungsstudien kann man keine Kausalzusammenhänge beweisen

Bei den in Beobachtungsstudien gefundenen Zusammenhängen spricht man vorsichtshalber von „Assoziationen“ und nicht von „Ursachen“. Selbst wenn die Ergebnisse es nahelegen, sind Kausalzusammenhänge mit Beobachtungsstudien nicht nachweisbar. In einer früheren Blog-Serie zu EbM-Schlüsselkonzepten wurde das Problem von Fehlschlüssen durch Assoziationen näher beschrieben. Beispielsweise könnte man fälschlicherweise auf die Idee kommen, dass Feuerzeuge zu Lungenkrebs führen, weil man beobachtet hat, dass Menschen, die ein Feuerzeug in der Tasche haben, häufiger an Lungenkrebs erkranken.

Text: Dr. Birgit Schindler, Dr. Erik von Elm

Quellen

Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, Gøtzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, Poole C, Schlesselman JJ, Egger M; STROBE Initiative. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. PLoS Med. 2007; 4(10): e297.

von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP; STROBE-Initiative. Das Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE-) Statement Leitlinien für das Berichten von Beobachtungsstudien. Internist (Berl). 2008; 49 :688-93.