Gerade wenn es um Krebs geht, scheint das Motto „Früh erkannt, Gefahr gebannt“, oder noch besser „Vorsorgen ist besser als Heilen“ wie eine Selbstverständlichkeit. Doch ist man damit wirklich immer auf der sicheren Seite? In der ersten Folge unserer neuen Serie auf Wissen Was Wirkt zur Vorsorge und Früherkennung von Krebs klärt Gastautorin Andrea Gaisser vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg für uns zunächst ein paar Begriffe. Und sie zeigt, was man sich von Krebsvorsorge und -früherkennung erhoffen kann – und welche manchmal unerwarteten Risiken es zu bedenken gibt. In den weiteren Beiträgen werden wir uns dann die gängigsten Untersuchungen genauer ansehen.

Wenn es um Krebsfrüherkennung und Krebsvorsorge geht, gibt es immer wieder Verwirrung mit den Begrifflichkeiten. Oft werden sie fälschlicherweise austauschbar gebraucht, auch von denen, die es eigentlich besser wissen sollten. Aber klar, Vorsorge klingt attraktiver als Früherkennung und kann vielleicht mehr Menschen dafür gewinnen. Doch falsche Erwartungen führen leicht zu Enttäuschung, nach dem Motto: „Bei mir wurde Krebs festgestellt, dabei bin ich doch immer zur Vorsorge gegangen?“. Deshalb hier erst einmal ein paar Worte zur Begriffsentwirrung:

Früherkennung

Früherkennung von Krebs bedeutet Diagnose in einem erwiesenermaßen gut behandelbaren Frühstadium, bevor ein bösartiger Tumor weiter wächst, Symptome verursacht und (lebens-)gefährlich wird.

Vorsorge

Früherkennung bedeutet nicht das Gleiche wie Vorsorge: Das wäre die Vermeidung, dass Krebs überhaupt entsteht – also letztlich die Vorbeugung von Krebs. Sie kann gelingen, wenn eine Untersuchung noch nicht bösartige Vorstufen von Krebs aufspürt, die sich dann vollständig entfernen lassen: Gefahr gebannt. Allerdings leisten dies nur wenige der verfügbaren Früherkennungstests, wie die für Darm- und Gebärmutterhalskrebs. Die übrigen „Vorsorge“-Untersuchungen geben Hinweise auf frühe Stadien eines schon bestehenden Tumors, die dann in vielen, aber nicht allen Fällen erfolgreich behandelt werden können. Ein wichtiges Beispiel ist die Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs. Nur im Erfolgsfall kann man Früherkennung dann auch als Vorsorge verstehen: Verhinderung, dass ein gefährlicher Krebs heranwächst und folgenlose Beseitigung der Vorstufen.

Screening

Reihenuntersuchungen auf Krebsvor- und -frühstadien, zu denen große Bevölkerungsgruppen regelmäßig eingeladen werden, bezeichnet man als Screening („Sieben“, Filtern). Unter sehr vielen Menschen ohne Hinweise auf eine bestimmte Krebserkrankung sollen sie diejenigen herausfiltern, bei denen der Test einen Verdacht signalisiert. Weitere Untersuchungen zur Entkräftung oder Erhärtung des Verdachts müssen dann folgen.

Organisierte Screenings, deren Ergebnisse systematisch erfasst, ausgewertet und über einen langen Zeitraum mit Krebsregisterdaten abgeglichen werden, bieten die beste – und einzige – Chance, den Nutzen einer Früherkennungsmaßnahme zweifelsfrei zu belegen.

Hohe Anforderungen an Früherkennungstests

Grundvoraussetzung für einen guten Früherkennungstest ist, dass er einen bösartigen Tumor in einem Stadium nachweisen kann, in dem dieser tatsächlich noch erfolgreich behandelbar ist. Außerdem stellen sich zwei zentrale Fragen zur Treffsicherheit, an deren Beantwortung sich der Nutzen von Früherkennungstests messen lassen muss:

- Wie sicher erkennen sie eine bestehende Frühform von Krebs, sind also „richtig positiv“? Wie häufig ist falscher Alarm, also ein Verdacht, der sich später nicht bestätigen lässt („falsch positiv“)?

- Wie sicher ist es bei einem „negativen“ Ergebnis – also kein Hinweis auf Krebs oder eine Vorstufe festgestellt -, dass tatsächlich alles gut ist („richtig negativ“)? Wie häufig übersieht der Test einen Tumor (ist also „falsch negativ“)?

Oder anders ausgedrückt:

- Wie sicher sagt ein positives Testergebnis aus, dass man die gesuchte Krebsfrühform hat?

- Wie sicher kann man nach einem negativen Test sein, dass man tatsächlich die gesuchte Erkrankung oder Veränderung nicht hat?

Die Anforderungen lauten also:

- Der Test weist die gesuchte Erkrankung mit hoher Sicherheit nach und übersieht wenige Tumoren (Empfindlichkeit: hohe Sensitivität).

- Der Test identifiziert Gesunde mit hoher Sicherheit: Wenig falscher Alarm (hohe Spezifität).

Dies sind die entscheidenden Gütekriterien. Die Tests sollen möglichst hohe Sicherheit bieten, dass sie die korrekte Aussage liefern. Denn sowohl fälschlich negative wie im Nachhinein durch weitere Untersuchungen als fälschlich positiv entlarvte Ergebnisse können weitreichende Folgen haben. Im ersten Fall wiegt sich ein Mensch in trügerischer Sicherheit und der doch vorhandene Krebs kann unerkannt weiterwachsen. Im zweiten Fall wird er unnötig beunruhigt und muss sich weiteren Untersuchungen unterziehen, die ihrerseits nicht immer ohne Risiken sind.

Überdiagnose und Übertherapie

Ein zusätzliches Problem tritt auf, wenn sich der „Charakter“ und das biologische Verhalten einer erkannten Veränderung nicht mit Sicherheit feststellen lassen: Wird sie sich zum gefährlichen Krebs entwickeln oder nicht? In solchen Fällen wird oft „sicherheitshalber“ zur Behandlung geraten – möglicherweise ohne Not. Der oder die Betreffende wird dann nicht nur beunruhigt, sondern vielleicht auch noch unnötig zum Patienten gemacht. Man spricht hier von Überdiagnose und Übertherapie. Die Alternative in solchen Fällen sind oft regelmäßige Kontrolluntersuchungen, die immer wieder für Beunruhigung sorgen: Ein Verdacht steht weiter im Raum.

Tests zur Krebsfrüherkennung erfolgen bei Menschen ohne Krankheitssymptome, die in der überwiegenden Mehrzahl die gesuchte Erkrankung nicht haben. Die Untersuchung hat also keinen konkreten Anlass. Neben hoher Aussagekraft und Treffsicherheit sollten die verwendeten Tests deshalb einfach und wenig belastend sein.

Keiner der verfügbaren Tests ist „perfekt“, erfüllt also die beschriebenen Anforderungen zu 100%. Alle führen manchmal zu falschem Alarm (falsch-positives Ergebnis) oder übersehen vorhandene Tumoren (falsch-negatives Ergebnis).

Während noch vor 30 Jahren die Devise ausgegeben wurde, Früherkennung sei unterm Strich immer besser als späte Erkennung, so ist die Bewertung hier deutlich kritischer geworden. Tests, die für den breiten Einsatz zugelassen und empfohlen werden, müssen sich vorher in großen vergleichenden Studien über viele Jahre „beweisen“.

Die Praxis: Wie ist Krebsfrüherkennung in Deutschland geregelt?

Seit Anfang der 1970er Jahre gibt es hierzulande ein gesetzliches Krebsfrüherkennungsprogramm – ein ziemlich einzigartiges Angebot, das in diesem Umfang in vielen anderen Ländern nicht verfügbar ist. Für einige der häufigen Krebserkrankungen können alle Menschen in bestimmten Altersgruppen in regelmäßigen Abständen bestimmte Untersuchungen durchführen lassen. Dieses Programm wurde in der Zwischenzeit mehrfach verändert und an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen, die Teilnahme ist freiwillig. Bei Erreichen des jeweiligen Berechtigungsalters soll eine ärztliche Beratung zur Früherkennung, insbesondere von Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs, erfolgen.

Der Anspruch auf bestimmte Maßnahmen zur Krebsfrüherkennung besteht nach dem 5. Sozialgesetzbuch (SGB V) und wurde zuletzt 2013 im Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) neu gefasst. Details regeln Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen (G-BA). Dort ist festgelegt, für welche Krebsarten welche Untersuchungen durch wen in welchen Altersgruppen und in welchen Abständen vorgesehen sind. Die Tabelle zeigt dies im Überblick:

Das gesetzliche Krebsfrüherkennungsprogramm in Deutschland

Übersicht der in Deutschland angebotenen Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung

| Wer? | Was? | Wie? |

| Frauen | Gebärmutterhalskrebs | Untersuchung der Genitalregion und Abstrich von Gebärmuttermund und -hals ab 20 bis 65, zunächst jährlich, ab 35 Abstrich alle 3 Jahre kombiniert mit HPV-Test |

| Brustkrebs | Brustabtastung ab 30 jährlich, Mammographie von 50 bis 69 alle 2 Jahre | |

| Männer | Prostatakrebs | Ab 45 jährlich Abtastung der Prostata vom Enddarm aus |

| Frauen und Männer | Darmkrebs | Test auf verborgenes Blut im Stuhl ab 50 jährlich, ab 55 alle 2 Jahre; alternativ dazu Darmspiegelung für Männer ab 50 und Frauen ab 55, maximal zweimal im Abstand von mindestens 10 Jahren |

| Hautkrebs | Ganzkörperinspektion ab 35 alle 2 Jahre |

Wie von Anfang an (seit 2005) das Mammographiescreening, erfolgen nun auch die Früherkennung von Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs im Rahmen eines organisierten Programms mit einer ersten Einladung bei Erreichen des Berechtigungsalters. Die Ergebnisse werden systematisch ausgewertet. Im Licht neuer Erkenntnisse wird regelmäßig überprüft, ob die Früherkennung möglicherweise verändert und ob neue Methoden eingebunden werden sollten.

Anerkannte Untersuchungen und individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)

Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen nur die in der Tabelle dargestellten Untersuchungen: Für sie gibt es hinreichende Daten oder zumindest überzeugende Hinweise, dass sie wirklich nützlich sind und den Anforderungen an Früherkennungstests genügen. Bei verschiedenen anderen zur Krebsfrüherkennung angebotenen oder untersuchten Tests gelten diese Kriterien als (noch) nicht erfüllt.

Dies trifft für verschiedene apparative Untersuchungen und für viele Tests auf „Tumormarker“ oder Erbmaterial von Tumorzellen im Blut („liquid biopsy“, „flüssige Biopsie“) zu. Solche Untersuchungen sind Selbstzahlerleistungen. Ihr Nutzen bei breiter Anwendung ist bisher nicht belegt, die Gefahr von Überdiagnosen ist groß, die Konsequenzen aus dem Ergebnis sind häufig unklar.

Dies gilt auch für die zunehmend verfügbaren Gentests oder Erbgutanalysen, sofern es keine Hinweise auf eine familiäre Belastung gibt. Wenn in einer Familie allerdings ein Verdacht auf vererbbare krebsfördernde Genveränderungen besteht, sind entsprechende gezielte Gentests eine Kassenleistung.

Beispiel PSA

Auch der Test auf „prostataspezifisches Antigen“ (PSA) zur Früherkennung von Prostatakrebs ist trotz breiter Anwendung umstritten. Denn er liefert viele falsch positive Ergebnisse und damit viele unnötige und belastende Abklärungsuntersuchungen in Form von Biopsien. Weil auch deren Ergebnisse häufig keine sichere Aussage erlauben, ob eine gefundene Veränderung tatsächlich gefährlich werden kann, resultieren daraus viele unnötige Behandlungen, mit teils schweren Folgen für die betroffenen Männer. Aus diesen Gründen ist der PSA-Test derzeit nicht im deutschen Krebsfrüherkennungsprogramm vorgesehen.

Gegenwärtig wird untersucht, wie man ihn sicherer machen könnte, etwa durch ergänzende Magnetresonanztomographie anstelle sofortiger Biopsie (Evidenz liefert dieser Cochrane Review) oder durch Teststrategien, die sich an der Höhe einesim Alter zwischen 40 und 50 Jahren gemessenen „Basis-PSA-Werts“ orientieren: Ist er sehr niedrig, ist auch das spätere Erkrankungsrisiko gering und weitere regelmäßige Tests sind vielleicht unnötig. Ist er innerhalb des Normbereichs bereits höher, gilt das auch für das spätere Erkrankungsrisiko: engmaschigere PSA-Kontrollen sind hier also möglicherweise eher von Nutzen. Studien müssen dies aber noch zeigen.

Ist Früherkennung nun sinnvoll oder nicht?

Die Antwort ist ein klares Ja – sofern sich ein Tumor zu einem Zeitpunkt entdecken lässt, zu dem er mit hoher Wahrscheinlichkeit geheilt oder zumindest erfolgreicher behandelt werden kann. Wie gut das gelingt, ist nur durch große Studien über Jahrzehnte nachweisbar: Bei vielen tausenden Menschen wird der Test über längere Zeit durchgeführt, bei einer gleich großen Gruppe dagegen nicht. Man vergleicht, wie viele Tumoren in den beiden Gruppen auftreten und in welchem Stadium. Entscheidend und der „härteste“ Beweis für den Nutzen des Tests ist es, wenn langfristig unter den getesteten Personen weniger an dem „Zieltumor“ sterben als unter den nicht getesteten. Wie diese wissenschaftliche Evidenz für verschiedene Krebsarten und entsprechenden Früherkennungsuntersuchungen aussieht, wird Thema der übrigen Folgen dieser Serie auf Wissen Was Wirkt sein.

Vorsicht: Missverständnisse!

Einige häufig angeführte Argumente für Früherkennungstests können leicht dazu verleiten, deren Nutzen überzubewerten.

Argument: Durch den Test werden mehr Tumoren festgestellt. Wenn allerdings längerfristig die Zahl der Todesfälle durch die Erkrankung gleichbleibt, muss man eher von Überdiagnosen ausgehen, die dann unnötige Behandlungen nach sich ziehen.

Argument: Die Tumoren werden häufiger in einem frühen Stadium entdeckt. Dies ist aber keine Garantie für bessere Chancen: Manchmal ist „früh“ nicht früh genug. Bösartige Tumoren können bereits gefährlich werden, bevor eine Untersuchung sie erfasst.

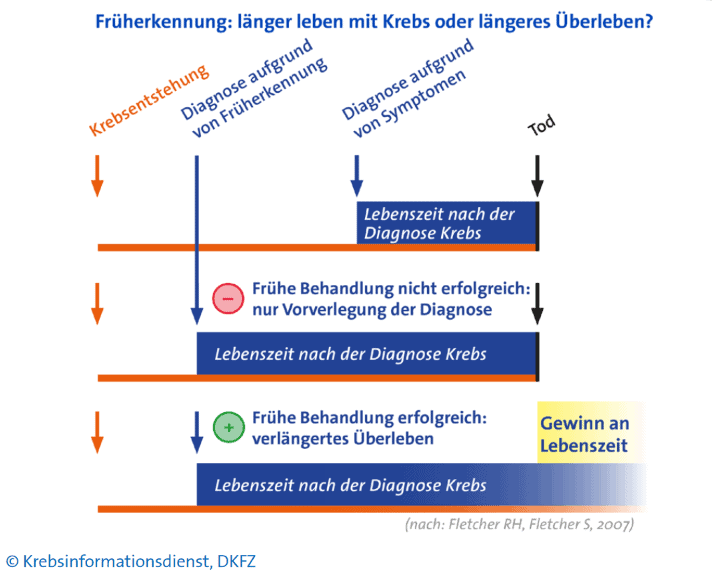

Argument: Bei Diagnose durch Früherkennung ist die Überlebenszeit länger als bei Diagnose aufgrund von Symptomen. Die Überlebenszeit erscheint jedoch vielleicht nur länger, weil der Tumor früher festgestellt wurde: Betroffene leben dann zwar länger mit der Krebsdiagnose, insgesamt verlängert sich ihr Leben aber nicht (siehe Infografik).

Was man bei der Früherkennung bedenken sollte

Wer sich überlegt, eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung machen zu lassen, sollte die Vorteile wie auch die möglichen Nachteile kennen. Nur so ist eine informierte Entscheidung dafür oder dagegen möglich. Bei all den Unsicherheiten ist das nicht ganz einfach. Letztlich bleibt es eine persönliche Abwägung: Was ist mir wichtig? Was bekomme ich, was nicht? Was nehme ich in Kauf? Aussagen wie „Es kann nicht schaden“ oder „Früherkennung ist immer besser“ gelten jedenfalls nicht ohne Einschränkung. Eine Früherkennung kann im günstigen Fall Leben retten. Die Wahrscheinlichkeit eines falschen Alarms oder gar einer Überdiagnose ist aber gerade bei regelmäßigen Tests, die alle nicht hundertprozentig sicher sind, über die Zeit gesehen höher. Einige Überlegungen für die persönliche Entscheidungsfindung sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Gedanken zur persönlichen Abwägung und Entscheidung

Was spricht vielleicht für eine Vorsorge/Früherkennungsuntersuchung?

• Höhere Heilungschance durch Früherkennung

• Chance für weniger belastende Therapie

• Gehäufte Krebserkrankungen in der Familie mit möglicherweise erhöhtem eigenem Risiko

• Psychische Belastung durch Angst vor Krebs

• Alle Chancen nutzen, um eine zu späte Krebsdiagnose zu vermeiden

• Der mögliche persönliche Nutzen überwiegt nach eigener Einschätzung die möglichen Nachteile.

Was spricht vielleicht dagegen?

• Die einzelnen Krebserkrankungen sind insgesamt eher selten

• Kein Interesse, sich mit der Möglichkeit einer Krebserkrankung zu befassen

• Das eigene Krebsrisiko ist nicht erhöht: keine besonderen Risikofaktoren, kein Krebs in der Familie

• Möglicherweise falscher Alarm mit der Folge von Beunruhigung und weiteren Untersuchungen

• Ein vorhandener Tumor kann übersehen werden: falsche Sicherheit

• Möglicherweise nur Vorverlegung der Diagnose: längeres Leben mit Krebs, aber nicht insgesamt

• Möglicherweise falsche Krebsdiagnose und unnötige Behandlung: Überdiagnose und Übertherapie

• Falsch-positive Ergebnisse und Überdiagnosen werden über die Zeit wahrscheinlicher als persönlicher Nutzen durch Früherkennung

Am Ende steht die Erkenntnis: Der erwartbare Nutzen wie auch die Risiken und möglichen Folgen sind für die einzelnen Früherkennungstests durchaus unterschiedlich. Auch sollte man den Nutzen nicht überbewerten: Auf die Bevölkerung bezogen verhindern die Untersuchungen nur sehr wenige Todesfälle. Voraussetzung für eine gute Entscheidung sind allerdings verständliche und vor allem abgesicherte und verlässliche Informationen. Wie die aussehen können, verdeutlichen beispielhaft die Faktenboxen des Potsdamer Harding-Zentrums für Risikokompetenz zu den Themen Mammographiescreening, Darmkrebsscreening und PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs.

Wohin sich die Waagschale am Ende neigt, kann aber jede(r) nur für sich selbst beantworten.

Text: Unsere Gastautorin Andrea Gaisser ist Ärztin beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg (DKFZ).

Alle Beiträge aus unserer Serie zur Screening und Krebsfrüherkennung:

- Vorsorge, Früherkennung, Screening – Kann man dem Krebs zuvorkommen?

- Der Test des Dr. Papanicolaou (Gebärmutterhalskrebs)

- Hautkrebs-Screening: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

- Allgemeine Gesundheitschecks ohne Wirkung: „Den Steuerzahlenden viel Geld gespart“

- Prostatakrebs: Wie sinnvoll ist die Früherkennung?

- Darmkrebs-Früherkennung – ein Screening der besonderen Art

- Brustkrebs-Screening per Mammografie